新入荷の作品の紹介

新入荷の作品の紹介 · 17日 6月 2025

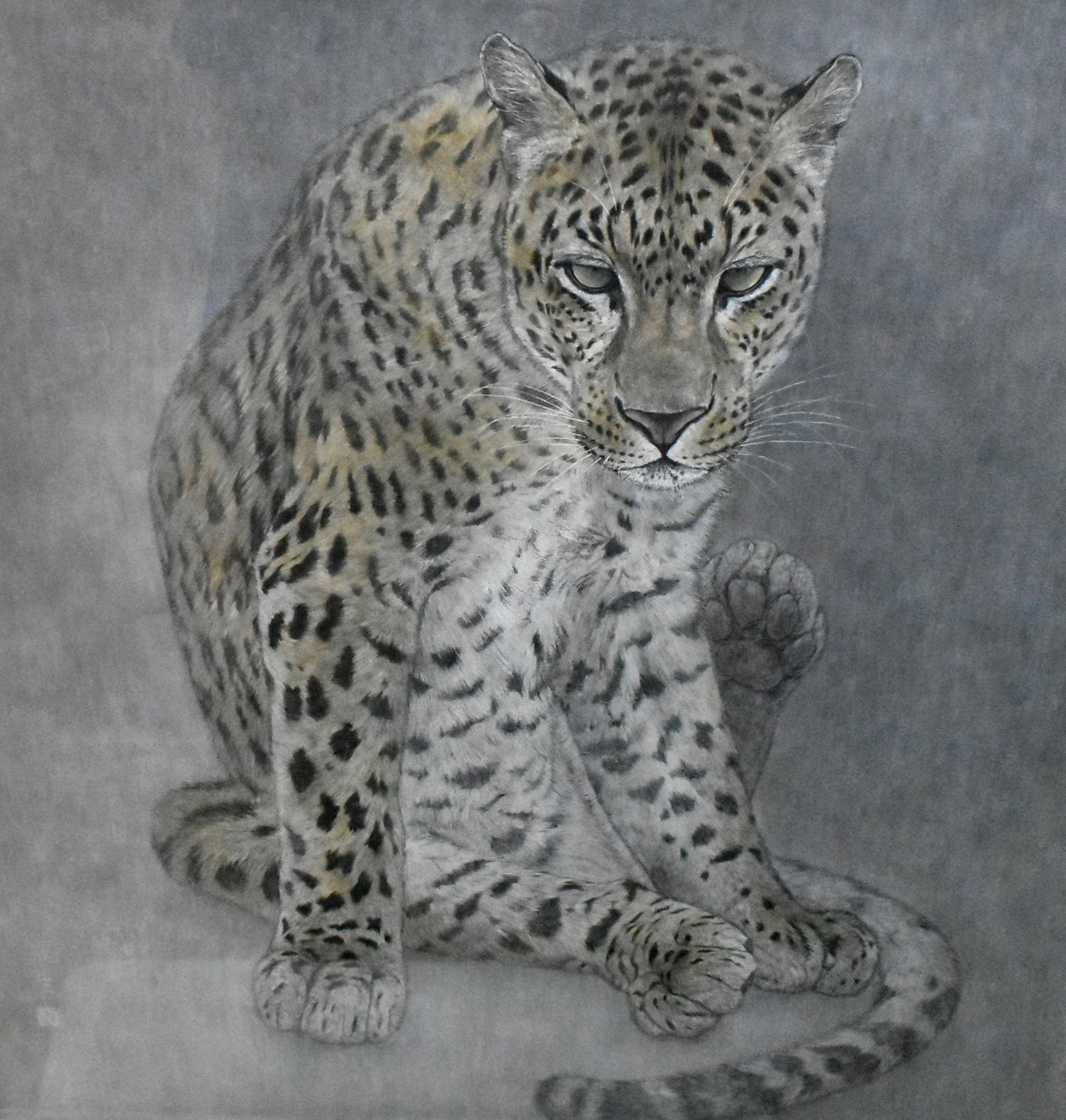

佐藤龍生画伯は、野生の深淵を描く人気若手画家として今人気上昇中の画家です。

「気配 豹」と題する本作品は、S40号の大作で、その迫力と風格、毛皮・瞳のリアル、奥深いまなざしは圧巻です。

見るものの心を釘付けにする画伯の銘品をぜひこの機会にコレクションにお加えください。

新入荷の作品の紹介 · 02日 6月 2025

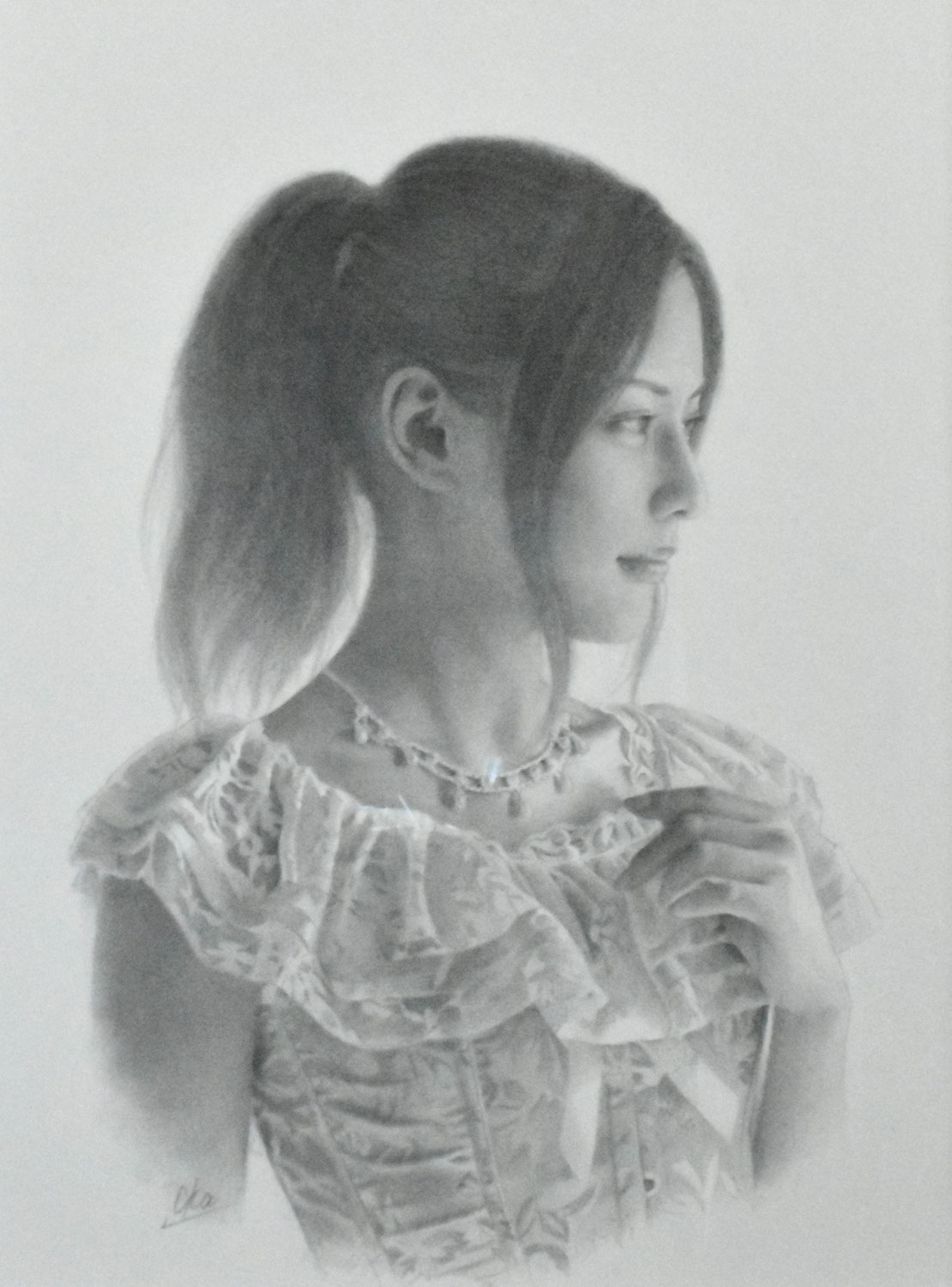

岡靖知画伯は、スーパーリアリズムの若手画家のなかでも超人気の完売画家で、独自の夢幻的な世界観を展開されています。

画伯の作品はとても人気が高く、油彩画・鉛筆画・ドローイングとも入手が難しくなっています。

月刊アートコレクターズ「完売作家全データ2020」では、2019年の4つの個展・グループ展で100%成約と紹介されました。

人物の表情、髪の毛一本一本、指先に至るまで、纏う衣やアクセサリーも細密に描きこまれた傑作の数々・・。

多くのファンを魅了する透明感、そしてわずかなしぐさに垣間見える儚さと愛らしさ・・。

岡靖知画伯の鉛筆画の逸品「霧消」をぜひこの機会にお求めください。

新入荷の作品の紹介 · 02日 6月 2025

佐藤龍生画伯は、野生の深淵を描く人気若手画家として今人気上昇中の画家です。

「幻 ホワイトライオン」と題する本作品は、S50号の大作で、その迫力と風格たるや、思わず息を呑むほどです。

そして前を見据えるまなざしは奥深く、見るものの心を釘付けにします。ぜひこの機会にコレクションにお加えください。

新入荷の作品の紹介 · 29日 5月 2025

橋本不二子画伯は、フリーのグラフィックデザイナーとして企業や官庁の印刷物などの デザインをがけてこられましたが、1989年花の水彩画家に転身。

浅間麓の草花の美しさを残したいとの思いから現在は御代田町に居を構え、創作活動を続けてらっしゃいます。

失われつつある自然や植物が持つ命を表現したいという願いを込めて描かれた作品は、どれも可憐で瑞々しく清々しい。

多くの静物画家が描く花のゴージャスな絵とは異なる清楚な画風が支持され共感を集めています。

ぜひこの機会にお求めください。

新入荷の作品の紹介 · 22日 4月 2025

東山魁夷画伯の彩美版プレミアム 特装版「静映」です。「静映」は、1982年に制作された東山魁夷風景画の神髄とも言われる画伯の代表作品。原画は長野県立美術館・東山魁夷館に収蔵されています。1983年に開館された長野県民文化会館中ホールの緞帳の原画として描かれました。斑尾高原にある希望湖(のぞみこ)を題材に、夏の朝の清らかさ静けさのなかに佇む山湖の緑が、空と水の青の間に鏡面のように浮かび上がるまさに息を呑む幻想的な風景です。その後、長野駅に新設された東西自由通路の上部を飾る壁画にも採用されました。彩美版プレミアムとは、最先端のデジタル加工処理技術を施した高精度プリントを、職人の熟練した手業により高級アクリルガラスに貼合(てんごう)した作品です。光沢感ある透明アクリルガラスは作品をより美しく華やかに彩ります。アクリルガラスは貴重な作品を保護し、紫外線による退色や酸化による劣化を防ぎ、長期にわたる作品の保存を可能にします。画像を見ていただければ分かりますが、額そのものにはガラスはなく現代的な額装形状となっています。本作品は、定価363,000円(税込)で百貨店や画廊販売されている作品です。

新入荷の作品の紹介 · 30日 3月 2025

永島信也氏は、京都造形大学彫刻科を卒業後、独学で根付彫刻を学びました。

そして美少女モチーフは、現代根付の世界で新境地を開きました。

氏の作品は、精巧で美しいだけでなく、想いを込めて飾ったり、身につけたりする「依代(よりしろ)」、つまり神霊が宿る媒体としての奥深さを内包し、作品のサイズを凌駕する存在感を放っています。

ウカノミタマは、日本神話に登場する稔りの女神。

稔りの女神ということは、狐の神霊です。

狐の耳を持つ美しい顔立ちと神秘的な表情、なびく長い髪、弥勒菩薩を想起させる繊細な指先。

黄楊の木を彫りこみ、樹木の地肌を残すことで、まるで梢の中に宿る精霊のような印象を醸し出しています。

本作品は永島信也氏の代表作と言える銘品で「アートフェア東京」に出品され、

アートコレクターズ2018年3月号に画像が掲載されました。

氏の作品集にも掲載されています。

ぜひこの機会にお求めください。

新入荷の作品の紹介 · 26日 3月 2025

鈴木信太郎画伯は、昭和期を代表する洋画家として芸術院会員や文化功労者に選ばれるなど洋画界で活躍しました。

その画風は、童心にあふれて親しみやすく、伸び伸びと色彩豊かな作品を自由自在に表現しました。

モチーフとしては、花・果実・人形などの静物や風景です。

「みかん」と題する本作品は、むきかけ、食べかけのみかんが実に微笑ましく、毎日見ていても全く飽きない絵です。

東美鑑定評価機構鑑定委員会鑑定証書付の銘品です。

ぜひこの機会に鈴木信太郎画伯の傑作をお求めください。

新入荷の作品の紹介 · 01日 3月 2025

パリの街を生涯にわたり描き続けた巨匠、児玉幸雄画伯の水油彩画「パリーの街角」です。

50年以上前の作品で全体的にわずかなヤケが見られれますが、ほとんど気にならない程度です。

明治28年(1894年)創業、一点一点注文で創るあつらえ額縁で知られる老舗八咫屋製のシンプルな額。

裏面シールの年記から本作品が1970年に額装されたことがわかるので、作品の製作年もその頃と推察されます。

東京美術倶楽部鑑定委員会鑑定証書付という銘品です。

ぜひこの機会にお求めください。

新入荷の作品の紹介 · 27日 2月 2025

今井俊満画伯は、1952年単身でパリに渡り、ミシェル・タピエが展開していたアンフォルメル運動に参加。

その後来日したタピエ、ジョルジュ・マチュー、サム・フランシスらと共に日本美術界にアンフォルメル旋風を巻き起こしましたが、重厚なマチエールを繊細な線で覆いつつ日本の伝統美を蘇生させる「花鳥風月」シリーズに着手。

独自の世界を表現しました。

画伯のミクストメディア一点ものをぜひこの機会にお求めください。

新入荷の作品の紹介 · 23日 2月 2025

現代日本画の巨匠であり、女流画家三人目となる文化勲章受章の栄誉に輝いた片岡球子画伯が、ライフワークとして50年以上に渡って取り組んだ「富士」のシリーズは、ファンを魅了してやまない人気シリーズです。

「めでたき富士 百寿の春」と題する本作品は、片岡球子画伯が2005年に100才で制作したオリジナルリトグラフ。

30版30色と何度も色を重ね、本金箔・本プラチナ箔・プラチナ泥をふんだんに使用した作品で、赤富士の深みのある赤、濃厚な雪の白、渦巻くような金色の空、高度な技術と時間をかけて制作された実に豪華な作品です。

10号と大変見映えのするサイズであり、球子芸術の真髄を感じる銘品です。